【ベートーヴェン】名曲、代表曲をピックアップ!

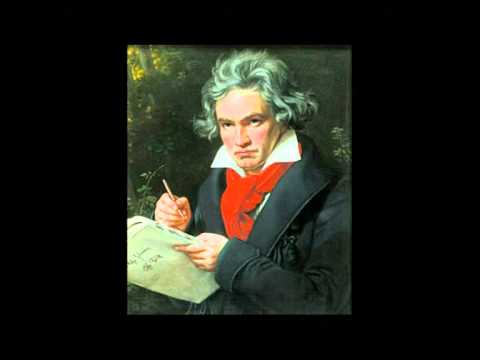

古典派からロマン派への橋渡しとして、革新的な音楽を作りあげ後世に大きな影響を残した、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。

彼の音楽は情熱的でありながら美しい旋律も多く、物事を突き詰めていくような本質的な深さも感じられます。

『運命』や『エリーゼのために』など、誰もが一度は聴いたことがある名曲も多く存在しますね。

本記事では、そんなベートーヴェンの名曲、代表曲をピックアップしました。

偉大な音楽家の一人によるベートーヴェンの音楽に、ぜひ浸ってみてはいかがでしょうか?

- 【モーツァルト】代表曲、人気曲をご紹介

- 日本の作曲家によるクラシック音楽。おすすめのクラシック音楽

- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品

- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介

- ドビュッシーの名曲。人気のクラシック音楽

- 【ベートーヴェン】ピアノで簡単に弾ける珠玉の名曲をピックアップ

- 【チャイコフスキー】名曲、代表曲をピックアップ!

- 【フランツ・シューベルトの名曲】歌曲王が遺した珠玉のクラシック作品。おすすめのクラシック音楽

- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介

- J.S.バッハ|名曲、代表曲をご紹介

- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選

【ベートーヴェン】名曲、代表曲をピックアップ!(191〜200)

ソナタ 第14番「月光」嬰ハ短調 Op.27-2 第1楽章Ludwig van Beethoven

三連符で繰り返される右手のパートとゆっくり変化していく和声、深い悲しみをたたえたメロディが印象的な、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの『ソナタ 第14番「月光」嬰ハ短調 Op.27-2』。

インパクトの強い第1楽章は特に知名度、人気ともに高く、ピアノ学習者の憧れの曲として広く親しまれています。

第1楽章に関しては、演奏の難易度はそれほど高くありませんが、波風を立てないようすべての音の粒をそろえテンポを安定させて弾くためには、高い集中力が必要です!

すべての音に気持ちを込めるつもりで丁寧に弾きましょう。

ピアノソナタ 第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13 第2楽章Ludwig van Beethoven

『悲愴』といえばベートーヴェンの手掛けたピアノソナタの中でも特に有名な作品であり、多くの人がたとえタイトルは知らずと一度は耳にしたことがある超有名曲ですよね。

今回紹介しているのは、全3楽章の中でも特に有名な第2楽章です。

「あの悲愴をミニピアノで弾けるの」と疑問に思われた方もいらっしゃるかもれませんが、穏やかで情感たっぷりの美しい旋律をミニピアノの音色が奏でることで、ノスタルジックな響きが強調されてまた違った魅力が生まれるのですね。

完全な再現は無理にせよ、主題のメロディを取り出して弾いてみることで新たな『悲愴』と出会えるかもしれません!

The Creatures Of PrometheusLudwig van Beethoven

歴史上、最も重要な音楽家の1人、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。

古典派音楽の集大成といわれている存在で、後のロマン派音楽に大きな影響を与えました。

そんなベートーヴェンの作品のなかで、バレエ音楽として有名な作品が、こちらの『The Creatures Of Prometheus』。

日本では『プロメテウスの創造物』というタイトルで知られている作品です。

現在は序曲ばかり演奏されるようになりましたが、第一幕も第二幕も非常に優れた作品なので、ぜひチェックしてみてください。

ピアノソナタ23番「熱情」Ludwig van Beethoven

数ある彼のピアノ曲の中で、最も激しい曲の1つとされている『熱情』。

友人である宮殿の主ブルンスヴィク伯爵の妹、ヨゼフィーネにピアノを教えていたベートーベンは彼女に恋をしますが、平民と貴族という「身分の差」をこえられず、結局2人が結ばれることはありませんでした。

「熱情」は、そんなかなわぬ恋の苦しみの中で書かれたといいます。

大胆に目まぐるしく変わる強弱、旋律を打ち破るような強烈な和音の響きなどから、ベートーベンの心に秘めた激しい思いが感じ取れます。

【ベートーヴェン】名曲、代表曲をピックアップ!(201〜210)

ピアノ・ソナタ第14番「月光」Ludwig van Beethoven

ベートーベンのピアノソナタの中でも、そのポピュラーな旋律によって広く親しまれている作品。

「月光」という呼び名は詩人レルシュターブのコメントから採られています。

第1楽章では夜をイメージするような厳かさをもちますが、第3楽章は一風変わって嵐や稲妻をイメージさせるような激しさがあります。

ベートーベンのさまざまな顔が楽しめる1曲です。

交響曲第7番Ludwig van Beethoven

9つの交響曲の中で「最もバランスの良い作品」と評されている「ベト7」。

リズムがとても印象に残る曲で、現代でも人気のある曲の1つです。

この曲はベートーベンが41歳のときの作品ですが、この頃の作品は明るい前向きな曲が多くみられます。

戦争や恋人であったテレーゼとの失恋を乗り越えて新たな歩みを始めたベートーベンの生きる力が曲に表れているようです。

各楽章に特徴的なリズムを使用しており、エネルギッシュで聴きやすい作品です。

交響曲第9番Ludwig van Beethoven

おそらく、日本で最も有名なクラシック音楽の定番でしょう。

「第九」という名前でもおなじみ、ベートーヴェンによる『交響曲第9番』は、日本の年末に行われるコンサートにおいて欠かせない楽曲としても知られていますよね。

とくに第4楽章における『歓喜の歌』を聴いたことがない、という人はおそらくほとんどいないのではないでしょうか。

作曲したベートーヴェン自身はタイトルを付けなかったそうなのですが、9という数字は単純にベートーヴェンが9番目に作曲した交響曲ということを表しています。

ではこの有名なクラシック音楽のどこが恐ろしいのかというと、この楽曲を作った後でベートーヴェンが亡くなってしまい、後世の作曲家にとっては「交響曲九番の呪い」などといった風説が流布して、9番目の交響曲を作曲したら命を落とすなどと恐れられていたのですね。

ほとんど都市伝説ではありますが、実際のエピソードとしてマーラーが10番目の交響曲に『大地の歌』というタイトルを名付けたといったものもあり、そういった背景を踏まえて聴くと少しぞくっとしてしまう……かも?